Sievekingsplatz und Johannes-Brahms-Platz (positive Entwicklung in den 1960er Jahren)

Ein positiver Wandel setzte in den 1960er Jahren mit der internationalen Gartenbauausstellung ein und ermöglichte die Verbindung des Grünen Bandes unterhalb der großen Doppelplatzanlage.

Am Sievekingsplatz liegen drei Gebäude der Justiz dicht an dicht und die zwei repräsentativen Gebäude - die Musikhalle und das Brahms-Kontor - am südlichen Teil des Doppelplatzes dem Johannes-Brahms-Platz. Alle Gebäude stammen aus der Zeitepoche von 1892 bis 1931.

Das Gerichtsviertel liegt an den halbkreisförmig die innere Stadt umgebenen Straßenzügen, die alle mit Wall enden (Holstenwall, Gorch-Fock-Wall, Glockengießerwall, Steinwall, Klosterwall) Mit der Niederlegung der Festungsanlagen entstand ein neuer Stadtraum, an dem zahlreiche Verwaltungs- und Versorgungsgebäude, Justiz- und Verkehrsbauten, Verbands-, Büro und Geschäftshäuser errichtet wurden. Die Gebäude stehen für das Wachstum der Stadt und Hamburgs Stellung im Deutschen Reich und sie repräsentieren die staatliche Ordnung.

Den Wallgraben wollte man mit der IGA 1963 nicht historisierend gestalten, zumal diese durch den Trümmerschutt weitgehend verfüllt waren, sondern in abstrahierter Form neu interpretieren. Die Geländeunterschiede sind fast verschwunden, denn auch die Bastionen wurden abgetragen und der Wallgraben verfüllt. Spätere Abtragungen für Verbreiterungen sowie Teilzuschüttungen des Wallgrabens boten Raum für die Anlage einer repräsentativen Doppelplatzanlage, dem heutigen Sievekingplatz und Johannes-Brahms-Platz. Doch zunächst wurde mit dem Bau der Haftanstalten ab 1877 und dem des Strafgerichts ab 1879 der Grundstein für das heutige Justizforum gelegt. Insbesondere die Anlage des großen Schmuckplatzes mit Wasserbecken und Fontäne, Freitreppen und Skulpturengruppen von Arthur Block (1875 -1957) am Sievekingplatz war für die damalige Zeit einzigartig. Er dokumentierte exemplarisch die Stadtbaukunst des 19. Jahrhunderts. Gleichzeitig war er ein Beleg dafür, dass auch in Hamburg die vorbildhafte Wirkung der Wiener Ringstraßenplanung ihren Niederschlag fand. Mit der repräsentativen Doppelplatzanlage war die vorher durchgehend nutzbare Parkanlage unterbrochen. Dieser Mangel wurde erst wieder durch die mit der IGA 1963 realisierten Unterführungen am Sievekingplatz behoben. In einer aufwendigen städtebaulichen Maßnahme wurde der Platz abgesenkt und der Straßenverlauf geändert. Die repräsentative Platzanlage der Gründerzeit wurde im Sinne der Verkehrstrennung umgestaltet. Es ist somit eine zeittypische Lösung für den Städtebau der 60er Jahre.

Die erste große Ausstellung war im Jahr 1869 die internationale Gartenbauausstellung auf diesen Flächen. 1889 fand hier und auf dem Heiligengeistfeld die große Gewerbe- und Industrieausstellung statt. Hierfür wurde ein weiterer Teil der Wallanlagen umgestaltet. Der Haupteingang der Ausstellung war zum neu angelegten heutigen Sievekingplatz hin orientiert, der mit dem neuen Gerichtsgebäude vis à vis durchaus einen repräsentativen Rahmen bot. Nach Süden zum Millerntor gab es einen Nebeneingang mit Anschluss an den Elbpark. Wie 1869 wurde die Ausstellung 1889 dazu genutzt, auch den Teil des Wallgrabens einzubeziehen, umso nach der Ausstellung eine vergrößerte Parkanlage zu erhalten.

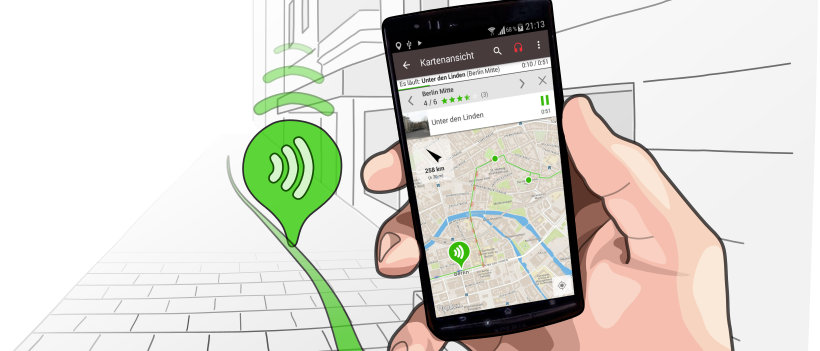

Audio-Touren für 8 Besichtigungspunkte, die teilweise auch von Innen besichtigt werden können.

Besichtigungsdauer ca. 45 Minuten .